看護師3年目です。最近、やたらと患者さんにイライラしてしまう自分が嫌でたまりません。患者さんにイライラしてばかりの自分は、看護師に向いていないのでは…?って思って悩んでいます。

同僚にはこういう話はしていなくて、みんな私が普通に仕事をしていると思っています。仕事中はできるだけ笑顔で患者さんに接するようにしていますしね。怖い人や面倒くさい人がいても、笑顔で対応するように心がけています。

でも、最近どうしてもイライラしてしまって…。表には出さないようにしているつもりですが、態度に出てしまっているのではないかと心配です。家ではパートナーに「表情がきつい」「怖い」と言われることも増えました。八つ当たりっぽいことをしてしまっている自覚はあって、イヤになります。仕事のイライラを家に持ち帰ってしまっているのだと思います。

それ以外にも、ついお菓子をたくさん食べてしまうこともあって、過食まではいきませんがやけ食い気味です。どうしたらよいでしょうか…。

看護師として働きながら、患者さんにイライラしてしまう自分を責めてしまう…こうした相談はとても多く、そしてとても辛い悩みです。

もしあなたが同じ問題で悩んでいるとしたら、あなたはとても真面目で患者さん思いの方なのでしょう。

よく頑張っていらっしゃると思います。

普段相談を受けている私の印象ですが、看護師さんは真面目で責任感が強い人が多いので、つい自分の感情に厳しくなってしまいがちです。

最近は少なくなったかもしれませんが、以前は「患者さんを嫌いになっていけません」とか、感情を規制するようなことを言う管理職も多かったですよね。

ここで大事なのは「イライラなどのネガティブな感情をどう扱うか」ということです。

看護師の仕事はとてもストレスがかかるので、感情の扱い方を理解していないと、体調不良や家庭トラブル、職場でのハラスメントや患者への不適切な対応にもつながりかねません。

今日は、そんなネガティブな感情の基本的な扱い方について解説していきます。

「自分はダメだ…」と思う必要はなくて、これはあなたにとって次に進むための「必要な悩み」です。

感情の扱い方を正しく知って、より楽に働けることを一緒に目指しましょう!

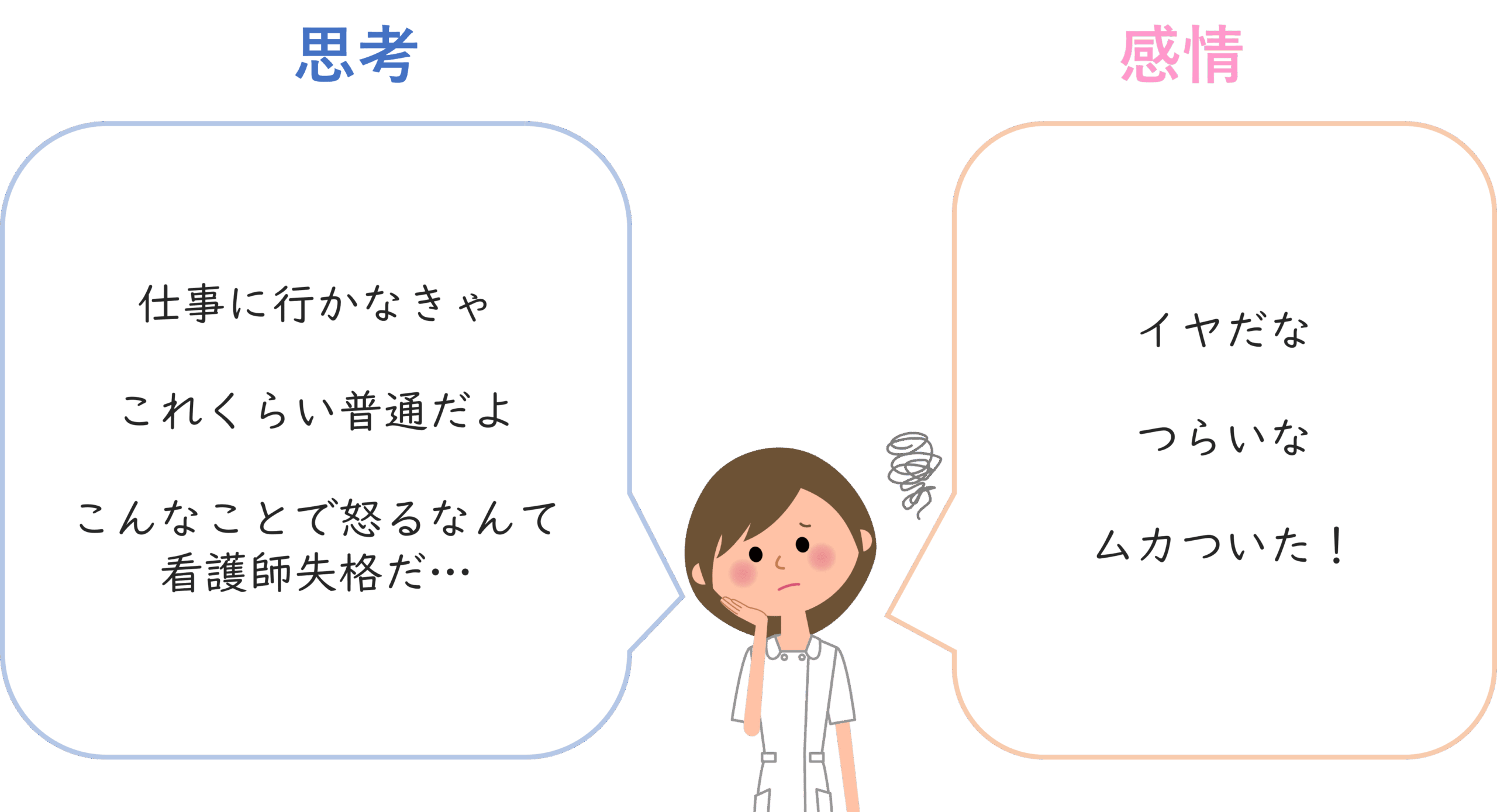

「思考」と「感情」の違いがわからないと、ストレスが倍増する!

まず、考えてみましょう。

「思考」と「感情」の違いはわかりますか?

いかがでしょうか。思考と感情の違いと聞いて、すぐに理解できますか?

ここで意識してほしいのは、国語的な意味合いではなく、感覚的な理解です。あなた自身の心と体の感覚で、思考と感情の違いをつかめますでしょうか。

この感覚的な理解が簡単にできるという方は、(あくまでも私の印象ですが)ストレスと上手に付き合うことができ、健康的な生活を送れている方が多いかもしれません。

逆に、「え?思考と感情の違い?」と混乱してしまう方は、体調を崩しやすかったり、人間関係でストレスを溜めこむことが日常になっていたり。そんな傾向の方が多い印象を持ちます。

感情とは、ものごとや対象に対して抱く気持ちのこと。

感情は、「イヤだ」「つらい」「悲しい」「怒り」「不安」のようにネガティブなものから、「嬉しい」「好き」「楽しい」「ワクワク」などポジティブなものまで、日常生活で起きる様々なことに対して、自然に湧き出るものです。

患者さんに理不尽に攻撃されたら「怖い」「悲しいな」という気持ちになったり、逆に感謝されれば「嬉しい」「楽しい」といった気持ちになったりしますよね。これが感情です。

思考とは、知識や経験をもとに考えること。

思考は、考えや思いを巡らせる行動です。

例えば、上司に挨拶をしても返事がなかった時に、「あれ?無視された?私って嫌われてる?」とか「聞こえなかったのかな。もう一回伝えてみよう」などと、あれこれ頭の中で考えますよね。

これが思考になります。

思考と感情がせめぎ合うと、葛藤が起きる。

「あの患者さんは話が長くてイヤだから、対応したくないな…」

「イヤだ」という感情が生じた時に、ここで感情に従うことができたらとても楽ですよね。

その患者さんに呼び止められたら、聞こえないふりをして立ち去れば良いのです。

でも、仕事ですから、実際はそうはいきません。

「イヤなんだけど、患者さんを無視するわけにはいかない」「ちゃんと対応しなければ!」と考え、笑顔で「どうされましたか?」と反応する。

これは看護師が日常的に行っていることですよね。

このように、感情と思考がせめぎ合うと葛藤が生じます。

仕事が休みなら、「今日は楽にのんびり寝ていよう!」と感情に従って行動できることが増えますよね。だからみんなお休みが好きなのです。

でも、仕事では、いつも感情に従って行動していたらトラブルになります。

「イヤだな」と思っても起きて仕事に行かないといけませんし、「怖いな」と思っても患者さんの対応をしないとといけません。

だから、仕事をしていれば葛藤は生じやすくなるし、ストレスも溜まりやすくなるのです。

ネガティブな感情を受け入れると、ポジティブな感情を増やす意識が持ちやすくなる。

ここで大事になるのは、自分に生じるネガティブな感情を認識することです。

あの患者さん本当に話が長くてしつこいし、すごくイライラする!

こうやって、イライラ、怒り、といったネガティブな感情を受け入れていると、その感情を癒やす意識が働きやすくなります。

「イヤな気持ちになったから、今日はコンビニでスイーツでも買って帰ろうかな」

「イライラしたから、同僚に愚痴を聞いてもらおう」

こうやって、ネガティブな気持ちを認めて受け入れるからこそ、その気持ちを癒やそうと行動するわけです。

「ストレス発散」の第一関門は、当然ですが「自分がストレスを受けている」ことを自覚しなければいけません。

この習慣ができていると、ストレスに日常的に目が向くし、その都度上手に発散することができますよね。

このタイプの方は、健康を維持しやすく、思考と感情の違いについても体感で理解している人が多いのです。

精神論を好む看護師は、思考で感情に蓋をする習慣を持ちやすい。

一方で、心身のバランスを崩しやすい人は、これがとても苦手なことが多いのです。

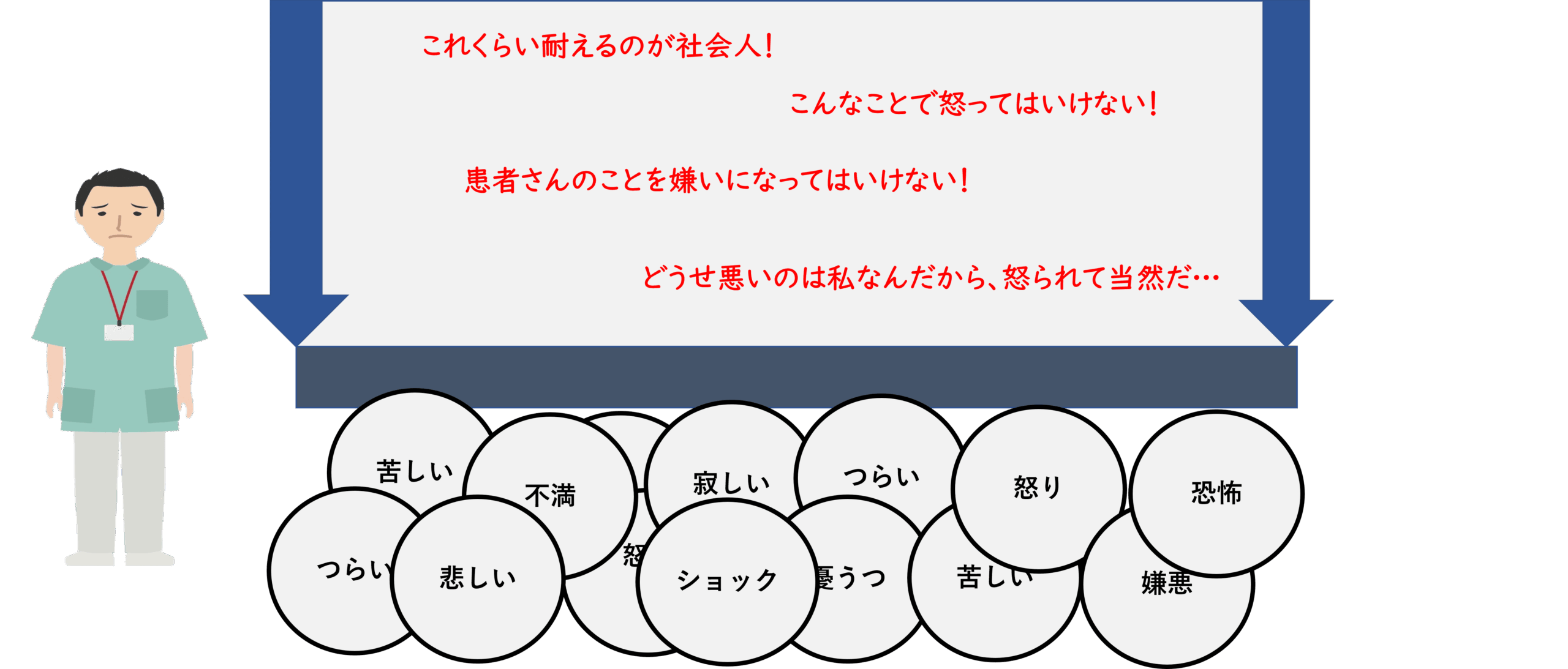

自分に生じたノーマルな感情を認めて受け入れるというよりも、思考で抑圧します。絵で説明すると、思考と感情が、このように上下の関係になります。

生じた「辛い」という感情に対して、「仕事をしていればこれくらい普通だよ」というふうに、思考で感情を押しつぶしてしまうんですよね。

「こんなことで患者さんにイライラしていたら看護師失格だ!」

例えば、受験勉強だったり、大事な仕事のプロジェクトだったり、ここ一番のふんばりが必要な時にはこういった考え方は大いに役立ちますよね。でも、これを標準にして、日常的に、長期間続けるとどうなると思いますか?

本当は辛いのに、「辛いなんて思ってはいけない!」「これはもう終わったことだから、辛いなんて感じる必要はない!」と認めないわけですから、ネガティブな感情を癒やす行動をとらなくなりますよね。

それよりも、困難に打ち勝とうとより仕事にのめりこんだり、嫌なことを思い出さないように休日に予定をたくさん入れて動き回ったり、無自覚に自分に鞭を打つような行動を選択しがちになるのです。

このように感情を抑圧する習慣がつくと、癒されない感情が蓄積されていきますから、ストレスはたまる一方です。

「イライラしてはいけない!」と抑圧を続けることのデメリット

結果、心や身体、そして行動に様々な影響が出ます。

感情が癒されずに蓄積しますから、イライラや苦痛などのネガティブな感情が慢性的に強くなりますし、感情のアップダウンも激しくなります。

また、常に消耗しやすく、不眠、動悸、過呼吸、食欲低下、すぐに風邪をひくなどの体調不良にも悩まされます。「悲しくないのに勝手に涙が出る」というのも女性の方に特に多い印象があります。

行動面でも、食事や買い物など、行動のコントロールが効かないといった問題も起きてきます。加えて、職場では怒りを無理に抑圧する分、家族やパートナーなど、心が許せる相手に対して八つ当たりをしてしまうなど、人間関係のトラブルも起きやすくなるのです。

大切なのは「イライラしないこと」ではなく、「イライラを受け入れて正しく扱うこと」

ここまで読んで、自分自身を振り返ってみていかがでしょうか。

もしかすると、あなたはこれまで、自分に生じる「ノーマルな感情」を受け入れずに、「こうあるべき」と道徳やルールで自分を縛って生きてきたのではないでしょうか。

あなたはとても真面目な方です。ただ、だからこそストレスが少しずつ蓄積してしまうのです。

まず必要なのは、イライラする自分を許してあげること。

ここから初めて見ませんか。

感情をそのまま受け入れ、そしてその感情を上手に扱えるようになることが大切です。

「感情」と「行動」を分ければOK!

ネガティブな感情はそのまま受け入れる。

そのうえで、業務は的確にこなす。これで良いのです。

極端な話ですが、たとえ患者さんのことを嫌っていようが、その感情をコントロールして業務上必要な役割をこなせば問題ないのです。

ですが、感情が行動に影響してしまうと、仕事に支障が出ますよね。

イライラをコントロールできず、患者にきつい口調で注意してしまったり、苦手な患者の対応を他のスタッフに丸投げするなどがそれです。

普段カウンセリングをしている私の印象ですが、ネガティブな感情を扱うことが苦手な人は、幼少期から自分の気持ちを扱ってきておらず、抑圧して生きてきた人が多いように感じます。

- 学校でイヤなことがあっても、親や大人に話さず、なんでも一人で抱え込んできた。

- 辛いことがあっても、「どうせ悪いのは私」「私が我慢すればなんとかなる」と自分に言い聞かせてきた。

- 自分が明るく真面目に振る舞えば、親や大人が喜んでくれると思い、弱音を吐かずに前向きに振る舞っていた。

- どんなに辛いことも、耐えて乗り越えればなんとかなると考え、常にがんばらなければいけないと思っている。

もし子どもの頃から抑圧を続けていたとすれば、ネガティブな感情を正しく扱えるようになるには、それなりに時間がかかります。

このブログを読んで解決!とは決してならないでしょう。

自分の気持ちに気づく習慣を持ち、それを安全な場で話をして、定期的に気持ちの整理を行う。

カウンセリングでは、あなたの新しい生き方を支援することができます。

大丈夫です。あなたはもっと楽に、もっと自分らしく働けるようになれるはず。

セミナーも含め、いつでもお申込み、お問い合わせをお待ちしております。

最新セミナー日程のご案内