今回は、ソーシャルワーカーのメンタルヘルスについて書いてみようと思います。

開業以来、ソーシャルワーカーの方からカウンセリングのご依頼をいただくことが多く、さまざまな現場の話を聞いてきました。

また、私自身もこれまで精神科クリニックや病院で精神保健福祉士として働いてきた経験があります。

その中で感じるのは、ソーシャルワーカーという仕事が、とてもやりがいがある一方で、ストレスフルな職場構造の中に置かれやすいということです。

この記事では、ソーシャルワーカーが陥りやすいストレスの背景を整理し、「自分を犠牲にしない働き方」について考えていきます。

ソーシャルワーカーが「しんどい」と感じる瞬間

これらは、実際に私が研修やカウンセリングの中で聞いた話です。

人手不足や激務、そして低賃金といった構造的な問題に加えて、職場でのソーシャルワーカーに対する扱いの悪さ──「何でも屋」として見られたり、意見を軽視されたりすることが多いのです。

こうした環境の中で働いていると、次第に「自分の仕事って何なんだろう」「どうせわかってもらえない」といった気持ちが募っていくことがありますよね。

つまり、ソーシャルワーカーという職種は、惨めさや無力感を感じやすい職場構造の中に置かれているのかもしれません。

※もちろん、すべての職場がそうだということではありません。尊重し合える良い職場もたくさん知っています。ただ、こうした環境に苦しんでいる人が少なくないという現実があるのです。

惨めさと負担が連鎖しやすい、閉鎖的な相談室の現実

病院という組織は、どうしても閉鎖的になりやすい環境とも見えます。

もちろん職場によって事情は異なりますが、外部との交流が限られ、内部の慣習が色濃く残る職場も少なくありません。

その中で、ソーシャルワーカーの相談室は、さらに人目につきにくい「小さな世界」になってしまうリスクがあります。

そこに、ソーシャルワーカーを取り巻く「惨めさを感じやすい職務」が重なることで、その感情や無力感はいっそう強まっていきます。

ここで注意してほしいことは、「惨めさは怒りに変わりやすい」ということです。

そして怒りは、しばしば「強い立場の人から弱い立場の人」に向かっていく傾向があります。

経験を積むほど、本来であればその知識やスキルを生かして相談室の環境を改善する方向に進めるはずですが、現実には逆に、下の人に業務を押し付けたり、無関心になったりと、悪循環に陥ってしまうことも少なくありません。

たとえば、室長やベテランが下の人たちに無関心で電話にもほとんど出ないため、下の人たちが一日中対応に追われてしまう。

こうした負担を経験した人の中には、後輩が増えてくると、今度は自分も同じように下に業務を押し付け、無関心になってしまうこともあります。

このように、惨めさや過重な負担が世代を超えて連鎖していくことも少なくありません。

真面目な人ほど疲弊する、「閉鎖的職場」での理不尽な依存

こうした職場環境の中で、人はそれぞれのやり方で適応していきます。

中には、経験を積むうちに「下に押し付ければ楽だ」と流れに身を任せる人もいます。

また、重いケースなどを好んで担当し、「自分は特別だ」という枠の中で自分の存在意義を見出す人もいるでしょう。

しかし、それができない人もいます。

とても真面目で誠実で、熱心な人は、「自分はちゃんとやろう」「今の悪循環を断ち切ろう」「みんなで手分けして業務を回そう」と考えます。

しかし、そうした真面目な人に依存しやすくなるのも、閉鎖的な環境の特徴でもあります。

他部門からも頼られ、声をかけられることが増え、仕事量がどんどん膨らみます。

そして、その仕事で不手際があると責められるのは自分です。

その理不尽さや納得のいかない気持ちは消えず、胸の奥に引っかかり続けます。

「おかしいな…」

毎日多くの業務をこなしていて、自己中心的な同僚もいるのに、なぜ自分だけが怒られるのか、と疑問に思わざるを得ません。

しかも、この状況でも上司はほとんど無関心で、見て見ぬふりをされてしまう職場もあるのです。

こうした理不尽さが重なることで、真面目で誠実な人ほど依存され、疲弊していきやすいのです。

燃え尽きは悪ではない――真面目なあなたが考えるべきこと

ここで考えたいのは、「どうすれば職場を変えられるか」ではありません。

相手を変えるのではなく、自分がどうありたいのかを考えることが大切です。

中には、尻拭いの仕事自体にやりがいや存在意義を見出すソーシャルワーカーもいます。

医師からの無茶ぶりや板挟み、他部門の尻拭いに追われる忙しい日々を、むしろ「自分の役割」として楽しんでいる人です。

こうしたタイプは、経験の浅い若い世代に多く見られがちです。

若いうちは、尻拭いに奔走すること自体に存在意義を感じやすいのかもしれません。

また、一見尻拭い的な業務でも「いつも無茶なことばかり頼んでごめんね!」のように声をかけてもえて、こちらを尊重してもらえる関係性を築けていれば、それもまた楽しいですよね。

しかし、経験を重ねるうちに、燃え尽きに直面することがあります。

「体力が落ちた」「前はできたのに、もっとポジティブになって患者さんのために頑張らなきゃ」と無理に自分を奮い立たせることもあるでしょう。

でも、あなたが燃え尽きていることには意味があります。悪いことではありません。

価値観が変わり、周囲からの依存に疲れ、どれだけ頑張っても報われない現実を実感する中で、自然とエネルギーがわかなくなることは誰にでもあります。

だからこそ、がむしゃらに働くのではなく、今のタイミングで自己理解を深め、どうありたいかを考える「人生の踊り場」に立っていると捉えてみてください。

他人ではなく、自分のために考える。

でも、私がやらないとダメなんです。患者さんはどうするんですか?

だって、室長も先輩も無関心だし、なにもやらないんですよ?

確かに、あなたがいるからこそ救われている人が多いのは事実です。

だからあなたの行動には価値があります。

「患者さんのために」を優先するなら、それでも構いません。

しかし、実際にはあなた自身が苦しんでいます。

「患者さんのために」は大切ですが、それはあなた自身を犠牲にしてよい理由にはならないのです。

だから一度、自分のために役割をおろしてみるのも、一つの方法です。

そしたら、患者さんはどうなるのですか?

はい、どうなるのでしょうか。

でも、それはあなたの責任ではなく、組織の責任です。

あなたが過剰に責任を負い続けることで、この環境は成り立ってきている可能性もあるのです。

長い目で見れば、あなたが役割を降りること、尻拭いをやめることは、組織の成長にもつながります。

頭ではわかるんですけど、どうしてもできません…。

電話が鳴れば出てしまいますし、患者さんが困っていれば「私しかいない」と思って対応してしまいます。反応を止められないんです…。

やらなかったらやらなかったで、罪悪感がすごそうですし。

そうです。

あなたのような真面目で誠実な方だからこそ、周囲から依存され、燃え尽きやすくなるのです。

そして、対人援助職には、そうしたタイプの人が多く集まります。

もしかしたら、あなたは子どもの頃から家族の中でバランスをとり、「自分がどうしたいのか」よりも「どうすべきか」を優先して生きてきたということはありませんか。

そうであれば、過剰に人の世話を焼いたり、役割を背負いすぎたりするような、そんな適応の仕方しかわからない人もいるのです。

まずは、自己理解をじっくり深め、これから自分がどうありたいのかを考えていくこと――その取り組みこそ、今このタイミングで行うべきことです。

カウンセリングでは、日々の業務や人間関係で感じるストレスや葛藤を整理し、具体的な対処法を一緒に考えることができます。

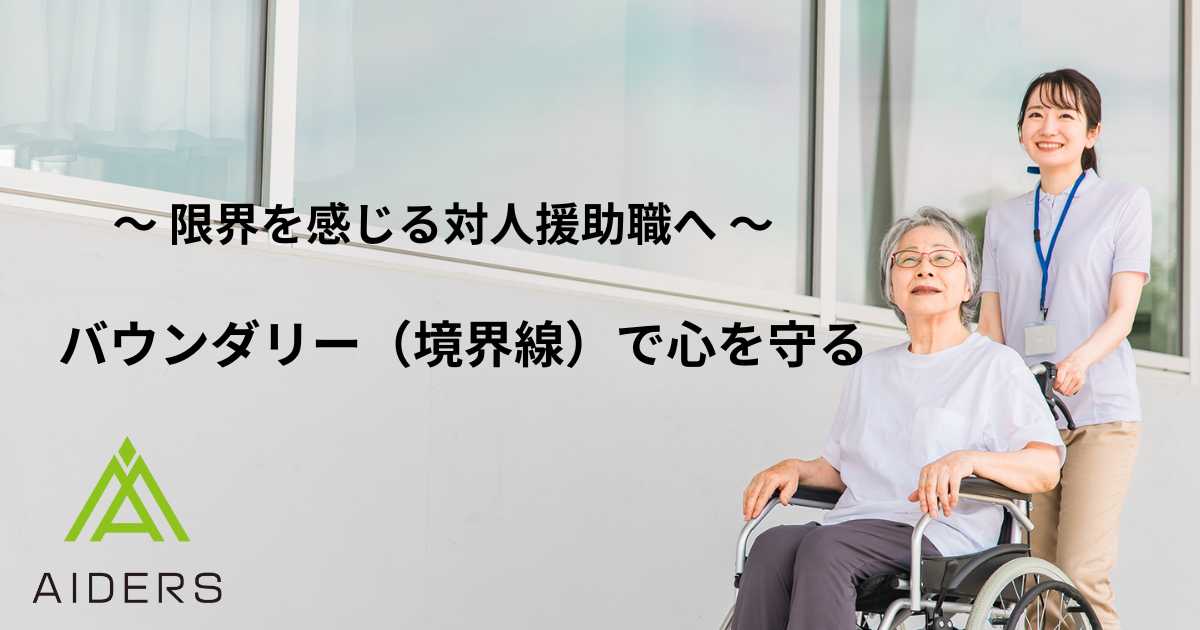

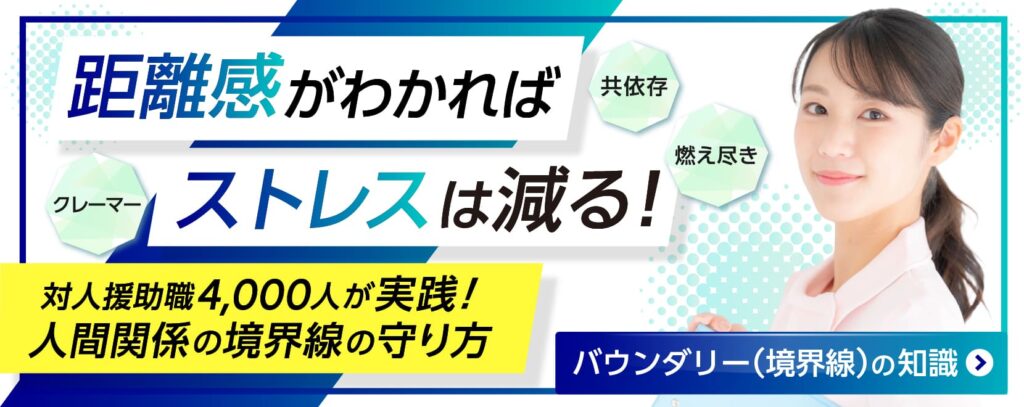

いきなりカウンセリングはハードルが高いという方は、まずは対人援助職のためのバウンダリー(境界線)セミナーを受講し、内省を深めるところから始めてみてください。

※セミナー詳細は以下よりご確認ください。

ソーシャルワーカーはやりがいのある仕事ですが、真面目な人ほど燃え尽きやすい現場でもあります。

大切なのは、他人を変えようとするのではなく、自分がどうありたいかを考えることです。

無理に背負い続けず、時には役割を降ろす勇気も必要です。

自分自身を振り返り、少しずつ心と体を整えていきましょう。

最新セミナー日程のご案内